「クリエイター等育成・文化施設高付加価値化支援事業」中間報告会実施レポート

2025年6月5日、「クリエイター等育成・文化施設高付加価値化支援事業」採択団体による中間報告会を実施しました。報告会は3つのセッションで構成し、セッション1、2では、42の採択プロジェクトから9つのプロジェクトの実施団体が登壇。それぞれが推進するプロジェクトの概要や進捗状況、今後の課題・展望などを発表しました。セッション3には、セッション2で取組みを報告したプロジェクトの育成対象者の中から7名が登壇。育成の内容や今後への期待などを思い思いに語りました。

会期・会場

会期:令和7年6月5日(木)15:00〜18:25

会場:文部科学省3階講堂

※会場での視聴のほか、事前申し込みによるYouTubeライブ配信の視聴も可能とした

プログラム・発表資料

※当日配布した式次第はこちらよりご覧いただけます

※敬称略

| 開会の挨拶 | 文部科学副大臣 野中 厚 | |

| 趣旨説明 | 独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長代理 杉浦久弘 | |

| セッション1 活動報告:舞台芸術(演劇)/分野横断的新領域/文化施設(博物館・美術館等)/文化施設(劇場・音楽堂等) | ①篠田麻鼓(株式会社ホリプロ 執行役員 公演事業本部長(ファクトリー部担当)) | |

| ②薄井 寛(認定NPO法人趣都金澤 専務理事/エグゼクティブディレクター) | ||

| ③近藤健一(森美術館シニア・キュレーター) | ||

| ④唐津絵理(愛知県芸術劇場芸術監督/公益財団法人愛知県文化振興事業団常務理事/プロデューサー) | ||

| ○モデレーター:伏谷博之(タイムアウト東京代表/ORIGINAL Inc.代表取締役/文化芸術活動基盤強化基金 クリエイター等育成・文化施設高付加価値化支援事業 クリエイター等育成プログラム審査委員) | ||

| セッション2 活動報告(メディア芸術) | ⑤岡 真里代(一財団法人出版文化産業振興財団 国際事業課マネージャー) | PDF 動画 |

| ⑥原田俊作(一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会) | ||

| ⑦脇本厚司(公益財団法人画像情報教育振興協会(CG-ARTS)) | ||

| ⑧土居伸彰(株式会社ニューディアー代表/「New Way, New World: Program for Connecting Japanese Animators to the World」総合プロデューサー) | ||

| ⑨池田香織(公益財団法人ユニジャパン国際支援/TIFFCOM事務局事務局長) | ||

| ○モデレーター:山下宏洋(イメージフォーラム・フェスティバルディレクター/文化芸術活動基盤強化基金 クリエイター等育成・文化施設高付加価値化支援事業 クリエイター等育成プログラム 審査委員) | ||

| セッション3 育成対象者によるラウンドテーブル | かつしかけいた(マンガ家)[セッション2-⑤育成対象者] | |

| 井上樹林(編集者)[セッション2-⑤育成対象者] | ||

| ドッグウッド(ゲームクリエイター/ノンリニアプロジェクト『Near The Sun』リーダー)[セッション2-⑥育成対象者] | ||

| 宇佐美奈緒(アーティスト)[セッション2-⑦育成対象者] | ||

| 田中みゆき(キュレーター/アクセシビリティ研究/社会福祉士)[セッション2-⑦育成対象者] | ||

| 中西 舞(映画監督)[セッション2-⑨育成対象者] | ||

| 伊藤裕史(映画『ホウセンカ』プロデューサー)[セッション2-⑨育成対象者] | ||

| ○モデレーター:伏谷博之、山下宏洋 | ||

| 閉会の挨拶 | 文部科学大臣政務官 赤松 健 |

セッション1

4つのプロジェクトの中間報告とモデレーターによる総評

セッション1では、「クリエイター・アーティスト等育成支援」の採択プロジェクトから2団体、「文化施設による高付加価値化機能強化支援」から2団体の計4団体からの中間報告が行われました。本セッションのモデレーターを務め、またクリエイター等育成プログラム審査委員を務めた伏谷博之氏(タイムアウト東京代表/ORIGINAL Inc.代表取締役)は、「審査をする機会は多いが、中間報告を受ける機会はあまりない」と、各プロジェクトからの報告に期待を示しました。

株式会社ホリプロ

株式会社ホリプロ(登壇者:篠田麻鼓)による「世界のショービジネス界で飛躍するクリエイター育成プロジェクト」は、演劇に関わる幅広い職種の若手を対象にしています。1年目は参加クリエイターが国際感覚を身に付けることに重点を置き、プロデューサー2名がイギリス、アメリカ、韓国へ計7回渡航。現地のクリエイターやプロデューサーなど演劇関係者70名、プロダクション会社など51社とのネットワーク構築を精力的に進めました。結果、当初予定していなかった韓国公演が実現見込みとなったと言います。また、プログラムを通して「企画立案から構成演出などに上演地を意識する視点が見られるようになった」と育成対象者の成長を紹介。1年目は企画段階の作品が多くプロデューサーの育成に重点が置かれましたが、2年目以降は演出家や振付家、美術家などの海外拠点形成にも注力する予定です。

認定NPO法人趣都金澤

認定NPO法人趣都金澤(登壇者:薄井 寛)による「『Kogei』アーティスト育成グローバル展開プロジェクト」は、21世紀に相応しい新たな芸術としての「Kogei」の可能性に着目。工芸とアートの2つの視点からその境界線で活動する作家21名を選定し育成対象としています。

報告では、2024年10月にフランスで開催された、アジアの現代アートに特化したフェア「ASIA Now 2024」、同年12月に韓国で開催された「Craft Trend Fair 2024」における展示とネットワーク構築について紹介。計4名の作家の展示が実現し、また、後者では総合プロデューサー秋元雄史がトークイベントにも登壇。各国の専門家と議論を交わし、「関係者とのネットワーク構築や認知度の向上につながった」と言います。

今夏7月には、イギリスにて、ヴィクトリア&アルバート博物館と共同で国際シンポジウムの開催を予定しており、育成対象の作家が登壇予定です。

森ビル株式会社

森ビル株式会社(登壇者:近藤健一)による「グローバル・アート・プロフェッショナル育成プロジェクト」は、「建築家藤本壮介の海外巡回展」、「中堅・若手キュレーターを対象とした人材育成プログラム」の2つのプロジェクトを軸に、世界のトリエンナーレやビエンナーレなどの国際芸術祭で芸術監督やプロデューサーに就任する水準の人材を将来輩出することを視野に入れた人材育成と、その活動拠点となる美術館の機能強化を目指します。

「まずはこの7月に森美術館にて開催予定の展覧会『藤本壮介の建築:原初・未来・森』に向け目下準備中」と近藤氏。準備において韓国、台湾、イギリスなどヨーロッパ各国へ赴き藤本建築の現地調査を行うとともに、現地の美術館とのネットワーク構築、巡回展開催の候補館へのアプローチを行ってきました。今年度はヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展の視察などを通して、海外における建築展開催のノウハウを学ぶ予定です。建築展の動きが先行していますが、「中堅・若手キュレーターを対象とした人材育成プログラム」においても10月に「キュラトリアルワークショップと国際シンポジウム」の実施を予定しています。

公益財団法人愛知県文化振興事業団

平素よりダンス事業に力を入れる、公益財団法人愛知県文化振興事業団(愛知県芸術劇場)(登壇者:唐津絵理)による「Constellation〜世界をつなげる愛知県芸術劇場ダンスプロジェクト〜」は、「愛知県芸術劇場ダンスアーティスト」と位置付けた4組の舞踊家とともに創作した作品を国内外で上演するプロジェクトです。

1年目は二つの作品を製作し、国内2か所で上演を行いました。元新国立劇場プリンシパル酒井はなによる作品は、「初演後、海外から上演依頼があり、現在海外ツアーを計画中」と言います。2025年度はさらに二つの作品の創作をスタートさせ、そのうちの1作品は秋には国内上演を予定し、もう1作品は今年6月にワークインプログレスとして、創作途中の作品を一般に公開予定です。「地域とのつながりも重視しながら、さまざまな視点からのフィードバックを作品に取り入れていく。初演には国内外のプロデューサーを招き、海外展開に繋げていきたい」と唐津氏。ローカルとグローバルをつなげる試みです。

登壇時に紹介した作品詳細はこちら。

まとめ

4プロジェクトの中間報告を受け、モデレーターの伏谷氏は「審査のときから、この支援によってどんな変化が生まれるかを想像していた。それまでできなかったことができるようになることが大事」と振り返り、「このプロジェクトは、普段から表に立つ作家や俳優だけではなく、それらを支えるスタッフや劇場、美術館に支援の幅を広げている。それはこれまでになかったこと」と、中間報告から改めて見えた本支援の独自性に言及し、今後の展開へも期待感を高めました。

セッション2

5つのプロジェクトの中間報告とモデレーターによる総評

セッション2では、「クリエイター・アーティスト等育成支援」からメディア芸術(マンガ、ゲーム、メディアアート、アニメーション、映画)分野で採択された5つのプロジェクトについて中間報告が行われました。モデレーターはクリエイター等育成プログラム審査委員を務めた山下宏洋氏(イメージフォーラム・フェスティバルディレクター)です。

一般財団法人出版文化産業振興財団(JPIC)

一般財団法人出版文化産業振興財団(JPIC)(登壇者:岡 真里代)による「Manga International Network Team(MINT)」は、一部の世界的ヒット作にとどまらない、日本の多様なマンガの世界的認知と価値を高め、ふさわしい批評的評価を得ることを目的としたプロジェクトです。マンガ家と担当編集者をセットで育成するのが本プロジェクトの特徴です。2024年度は11名のマンガ家、編集者を選出し、11月には「IMART2024」にて本プロジェクトについてのトークセッションを開催。また2月から4月にかけ、海外展開に必要な基礎知識を身につけるための講座を育成対象者に向けて用意しました。「今後はメンターによる個別面談を実施するとともに、初年度で得た知識を実践に活かすため、北米で開催される3つのマンガ関連イベントに参加予定」と岡氏。海外でのネットワーク構築や、海外出版社からの発行を目指します。2025年11月には国内外の出版社が会する登壇会「Tokyo Rights Meeting」にて成果発表会を予定しています。

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)

東京ゲームショウを主催し、国内のゲーム会社が多数会員として所属する一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)(登壇者:原田俊作)による「トップゲームクリエイターズ・アカデミー(TGCA)」では、2年間のスクール形式で、世界で活躍できる次世代ゲームクリエイターを育成します。

2024年度は審査・選考を主に進め、10組の若手クリエイターを育成対象に選出。現役で活躍するゲームクリエイターをメンターに迎え、今年度4月に「入学式」イベントを開催。本格的に活動を開始しました。

「今後は専任メンターと育成クリエイターによるグループミーティングを月に一度程度実施しながら、進捗確認や意見交換を行い、イベント出展を目指す」と原田氏。加えて必要に応じて、サウンドなどの専門家を招聘し、専門領域に関する指導、助言を行うとともに、海外でのビジネス展開のための講義もオンライン形式で実施していきます。2026年1月には台湾で行われる「台北ゲームショウ2026」に出展予定です。

公益財団法人画像情報教育振興協会(CG-ARTS)

公益財団法人画像情報教育振興協会(CG-ARTS)(登壇者:脇本厚司)による「WAN: Art & Tech Creators Global Network」では、国内の有望なメディアアーティストやキュレーターなどを対象に、世界のアートマーケットの中心地・ニューヨークでの滞在機会を創出。滞在をきっかけに海外のアートマーケットやアートフェスティバル、企業や研究機関等とのコラボレーションにチャレンジすることをサポートします。2024年度はメンターや連携先の選定、育成対象者の選出を行ったほか、配信トークイベントなどを実施しました。2025年度は昨年度選出された4名の第一期育成対象者をニューヨークに派遣。「現在ニューヨークにて、連携先の一つであるNEW INCが毎年6月初旬に開催する成果発表会『DEMO Festival』にWANの事務局スタッフが赴き現地でリサーチ中」と脇本氏。2025年度末には現地で展覧会の実施を予定しており、育成対象者は会期中にトークイベントやネットワーキングプログラムに参加予定です。また並行して次年度以降に派遣する第二期、第三期の育成対象者の選出を進めていきます。

公益財団法人画像情報教育振興協会(CG-ARTS)

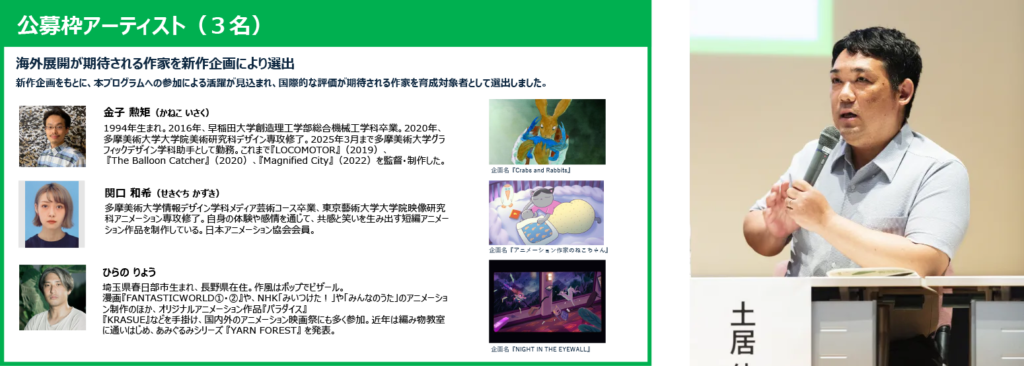

公益財団法人画像情報教育振興協会(CG-ARTS)(登壇者:土居伸彰/株式会社ニューディアー代表 ※)による「New Way, New World: Program for Connecting Japanese Animators to the World」は、より多くの日本の短編アニメーション作家が海外で活躍する機会を創出する、その一つの方法として、近年増加傾向にある短編アニメーション作家による国際共同製作の事例をさらに増やすことを目標としています。「アイデア段階で他者に作品をシェアするスキルを得ること、海外映画祭を売り込みやネットワーキングの場として活用できるようになることが、海外でプロデューサーを見つけ共同制作を行うことにつながると考えている」と土居氏。

育成対象者には公募枠と推薦枠を設け、推薦枠作家が先導するかたちで公募枠作家のプロモーションを行います。いずれも初年度に選出を行い、第一期の作家計6名がザグレブ国際アニメーション映画祭(クロアチア)、アヌシー国際アニメーション映画祭(フランス)の現地に赴きネットワーク構築を行っています。加えて短編アニメーション作家のデータベースや活動のアーカイブとなるウェブサイトを公開しました。

※土居氏は本プロジェクトの総合プロデューサーを務める

公益財団法人ユニジャパン

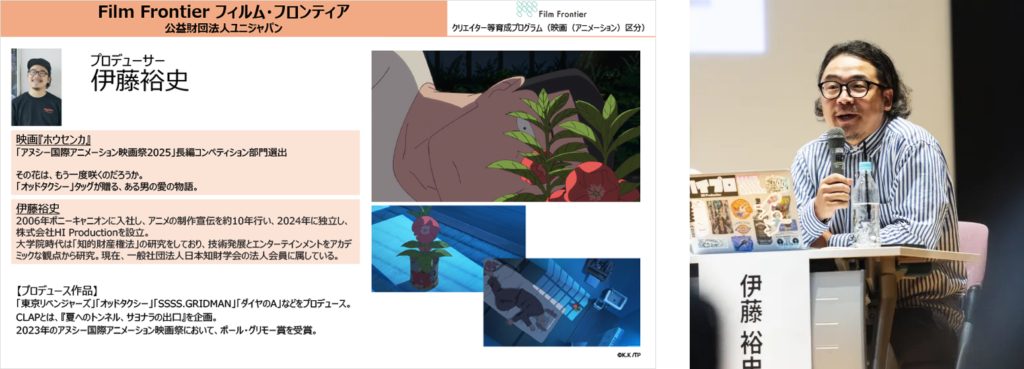

日本映画の海外振興を行う公益財団法人ユニジャパン(登壇者:池田香織)による「Film Frontier(フィルム・フロンティア)海外渡航プログラム/滞在型企画開発/長編アニメクリエイター支援」は、映画・アニメーションの業界各団体が連携し、長期的視点に立って、映画に携わる日本の若手を支援。海外企画マーケットへの参加や国際映画祭公式出品の機会を増やし、国際的に活躍できる人材を育成します。

実写映画を対象とした「海外渡航プログラム」「滞在型企画開発」、アニメーションを対象とした「長編アニメクリエイター支援」の3つのプログラムを設け、計13名を採択。「滞在型企画開発」では2025年度、4名の採択者がそれぞれアメリカ、韓国、フランスでのレジデンスをスタートさせます。「長編アニメクリエイター支援」では作品単位での採択とし、3企画5名を採択。うち1企画である作品『ホウセンカ』は2025年6月開催のアヌシー国際アニメーション映画祭(フランス)のコンペティションに選出され現地でプレゼンテーションを行ったほか、『MINT』(Working Title)の監督はピッチングに参加しました。

「『海外渡航プログラム』選出者4名のうち、3名の企画には本プログラム開始後に海外のプロデューサーが見つかった」と池田氏。3名がそれぞれ、カンヌ国際映画祭等にて自身の企画をプレゼンテーションする様子を動画で紹介しました。

今夏には「海外渡航プログラム」「長編アニメクリエイター支援」の第二期募集を予定しています。

まとめ

5つのプロジェクトの中間報告を受け、モデレーターの山下氏は「今回の支援を通してつくられた枠組みが継続し、次の世代や、さらにこれから作品をつくり始めようとする人たちへの刺激になるといい」と、長期的な視点でコメントを寄せました。

セッション3

育成対象者によるラウンドテーブル

セッション3では、セッション2で発表されたプロジェクトの育成対象者の中から7名が登壇し、ラウンドテーブルを実施しました。モデレーターとして伏谷氏、コメンテーターとして山下氏も再び登壇。両者からは、全プログラムに共通するメンターの存在に期待することや、育成対象者同士の横のつながりの生じ方やそこから得られる刺激などについて質問がありました。プロジェクトごとに進捗状況に差はあるものの、育成対象者はそれぞれ、今考えていることや感じていることを思い思いに話しました。

Manga International Network Team(MINT)

「Manga International Network Team(MINT)」からは育成対象者で街歩きマンガ『東東京区区(ひがしとうきょうまちまち)』の作者、かつしかけいた氏と担当編集者の井上樹林氏が揃って登壇。渡航先には北米が設定されていますが、かつしか氏は「アメリカのマンガがとても好きだった」といいます。採択者向けに設けられた講座を受けたことで、改めて、アメリカの出版事情などを知ることができたそうです。「アメリカでは図書館の影響力が大きいことなど、その地域でどのようにマンガが読まれているかを渡米前に知ることができた。日本のマンガの多様性を担う1人としての自覚を持って、北米でどのように読者を見つけられるか、メンターなど専門知識を持っている方と一緒に考えていけたら」と話しました。

ウェブコミックメディア「路草」を運営する編集者の井上氏は、編集者の役割として「扱うメディアによって役割はさまざまだと思うが、売り方を考えるというのはどのメディアの編集でも共通していると思う」とし、「今、(漫画雑誌の)ジャンプなどのメジャーどころだけではない、マンガの多様な表現が海外にも広まりつつあると感じている。やはり海外に売りたい気持ちは個人的にもとても強い」と、今回のプロジェクトを通した学びに大きな意義を感じている様子です。

トップゲームクリエイターズ・アカデミー(TGCA)

「トップゲームクリエイターズ・アカデミー(TGCA)」の育成対象者、ドッグウッド氏は今回の登壇者の中では最年少での参加です。本プログラムでは東京大学のゲーム制作サークル「ノンリニア」のメンバーから結成された「ノンリニア プロジェクト『Near The Sun』」のリーダーとして、チームでゲーム作品「Near The Sun」を制作しています。「長編を制作するのはこの作品が初めて。海外展開も視野に入れ、質の良い魅力的な作品にしていきたい」と意気込みを見せました。「プロジェクトを通して海外でのゲームマーケティングや、現地のゲームプラットフォームについて知ることができるのは有意義」としつつ、「そもそもまだ海外渡航経験がないため、プロジェクトを通して海外を肌で感じられることはとても大きなメリット」と、来年1月の台北ゲームショウへの参加に期待が膨らんでいる様子です。

WAN: Art & Tech Creators Global Network

「WAN: Art & Tech Creators Global Network」の育成対象者、宇佐美奈緒氏は3DCGを用いて映像やビデオゲーム作品を制作するアーティストです。3DCGを現実世界のシミュレーションではなく、想像世界、精神世界を描くための手法として用いています。海外での活動には展示場所や資金調達、ネットワークの構築などさまざまな不安があるといいますが、「今回メンターとして参加されているエキソニモの二人は、ニューヨークですでに長く活動し、メディアアートをどう残していくか、どう販売していくかを探求している。現地で色々なアドバイスをもらえたら」と、渡航先でのメンターとのコミュニケーションに高い関心を抱いていました。

WAN: Art & Tech Creators Global Network

宇佐美氏と同じく「WAN: Art & Tech Creators Global Network」の育成対象者、田中みゆき氏は、キュレーター、アクセシビリティ研究者、社会福祉士という肩書きで、ケアとアート、アクセシビリティなどをテーマに展覧会やパフォーマンス、映画、ゲームなどさまざまなかたちでプロジェクトを行っています。「メディアアートの分野で何かをしてきたというよりも、障害や、違いを可視化する手段としてテクノロジーを用いてきた」と田中氏。以前ニューヨークに滞在した際、障害そのものや障害のあるアーティストの扱われ方について、日本との大きな違いを感じ、「マイノリティが主体となって創作を行うための環境や仕組みづくりについて、議論できたら」と本プロジェクトに応募したといいます。対象をアーティストに限らない本支援について、「キュレーターやエンジニアなど、アーティスト以外の役割にはなかなかこういった支援のプラットフォームがないため、とてもありがたい」とその間口の広さを評価しました。

Film Frontier(フィルム・フロンティア)海外渡航プログラム

「Film Frontier(フィルム・フロンティア)海外渡航プログラム」の育成対象者、映画監督の中西 舞氏は、映画配給会社勤務を経て韓国での映画レジデンシー参加をきっかけに本格的に作り手にシフトしたという経歴を持ち、海外での制作経験が豊富です。「自分自身が監督兼プロデューサーという立ち位置で動き続けているため、メンターの伴走があるのはとても頼もしい」と中西氏。メンターとの顔合わせはまだこれからですが、期待を滲ませました。日本映画の海外進出について「韓国や東南アジアの映画産業が世界的にも盛り上がっている中、日本映画は映画祭では受け入れられても実際のマーケットでは勝負できていない。それは自分が国際映画祭のマーケットに参加する中で感じるところ」とその難しさを実感しているといいます。「この支援を通じて海外との共同制作を成功させ、今後同じような道を目指す人のために少しでも道を広げられたら」と、意気込みを見せました。

Film Frontier(フィルム・フロンティア)長編アニメクリエイター支援

「Film Frontier(フィルム・フロンティア)長編アニメクリエイター支援」の育成対象者、伊藤裕史氏は、映画『ホウセンカ』のプロデューサーで、企業でアニメーションの企画宣伝に携わったのちに独立。『ホウセンカ』は過去作品でもタッグを組んだチームによる、渾身のオリジナルアニメーション作品です。このたび、「アヌシー国際アニメーション映画祭2025」にて長編コンペティション部門に選出され、次週に渡航を控えての登壇となりました。「この支援を通して資料の作り方や話すテンポなど、海外に向けてのプレゼンテーションの仕方を学んだ。非常に有意義な学びで、その結果がこの選出につながった。現地でもしっかりプロモーションに励む」と、さらなる飛躍を期待させました。

まとめ

このセッション3では、クリエイターのコミュニティとネットワークの重要性について、中西氏が「海外映画祭やマーケットではコミュニティの横のつながりが強い。男女平等で女性も活躍しチャンスがあり勇気をもらえる」と見聞を語ると、それを受けて田中氏は「アメリカは個人主義でも連帯がある。日本は同調圧力が強いのに連帯しない傾向がある」と分析するなど、登壇者同士での意見交換も活発に交わされました。

本支援の枠組みをつくる上で重視されたのは、アーティストやクリエイターだけにとどまらず、その周囲で支える人たちも含めてグローバル化していくことです。育成対象者らのコメントを受け、伏谷氏は「そのねらいがとても的を射ていたのだなと、腑に落ちた」と、支援による効果に手応えを感じられた様子です。山下氏は「ここに集まっている人たちはジャンルもさまざまで、普段はなかなか話す機会もないはず。こういった場がつくられること自体が非常に重要なこと」と、本支援を通して生まれるジャンルを超えたつながりに期待を寄せました。

早速その期待に応えるように、中間報告会終了後には、情報交換会として登壇者らによる交流会が設けられました。

撮影:中川周

文:坂本のどか